奥迪100风波和TDI之争

实事求是的说,上世纪七八十年代奥迪的品牌声望与奔驰、宝马有着很大差距,且这种情况看起来很难被改变。然而一向倔强的皮耶希却不这么认为,他将奔驰作为业内标杆及奥迪首要竞争对手,质量方面全部向奔驰看齐,甚至设置了超越奔驰的高标准。

皮耶希的坚持显然收到了效果,从1975年开始,奥迪生产的汽车产品已经在各项测试中达到与奔驰相当的水准,而皮耶希他们也从等级分划清晰的奔驰产品阵容中获得灵感,明确了“级别”、“定位”的概念。

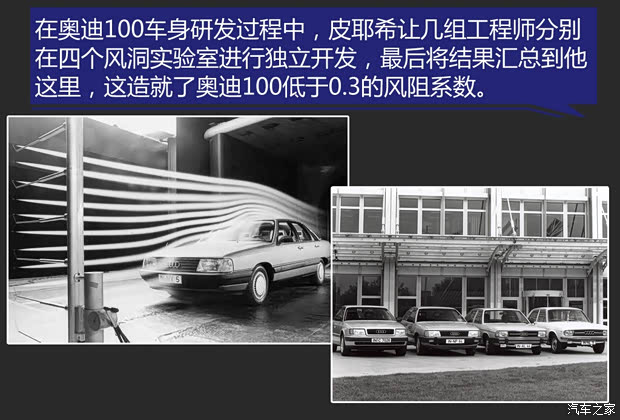

奥迪100与奥迪80的定位关系正如它们名称中的数字一样,数字越大定位就越高。之前我们聊过全镀锌的奥迪100,然而这款车真正让皮耶希骄傲的地方并非采用了镀锌技术,而是所谓的“流线型车身”。据说为了打造风阻系数小于0.3的量产车,皮耶希在研发中还用了点“小伎俩”,他让工程师们分别在位于汉堡、斯图加特、沃尔夫斯堡以及都灵的风洞实验室进行独立开发,最后将结果汇总到皮耶希手中,由他统一进行协调、改进。因此除了显而易见的流线型设计外,奥迪100在空气动力学方面还有着许多隐藏设计。

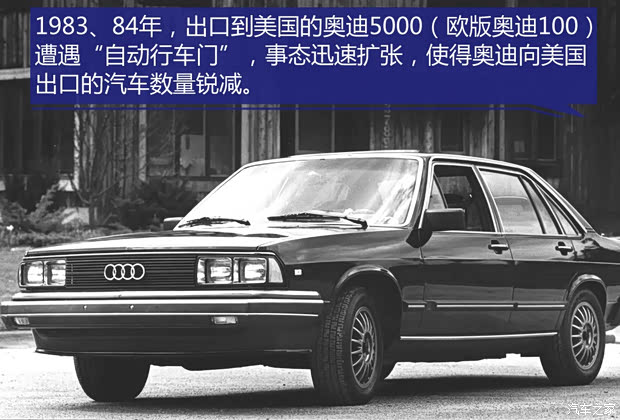

在此期间,皮耶希还搞定了一件非常棘手的事。约摸是在1983/84年,出口到北美市场的奥迪5000(美版奥迪100的叫法)在美国爆发了“自动行车门”,有用户投诉奥迪100会在某些情况下“自动开走”,对乘客及行人造成了极大安全隐患,奥迪因此招致了多达125桩官司,在美国的出口总额也因此骤减80%。

面对愈演愈烈的“行车门”,皮耶希迅速让自己冷静下来,通过一系列调查研究,他们发现这并非是出现在奥迪产品上的技术问题,而是“习惯问题”,开惯了美国车的消费者对奥迪自动挡车型的油门/刹车踏板设置很不习惯,同时奥迪客户数量很大,由此产生的问题也就多了起来。

为此皮耶希他们特别开发了挡位锁定装置,并向美国地区客户免费提供。两年半时间内,奥迪为几乎所有北美客户加装了挡位锁定装置,并且在125桩诉讼案中赢下了124场,将奥迪在北美地区的损失降到最低。此后奥迪80及奥迪100在北美市场又恢复了活力,销量迅速回升。

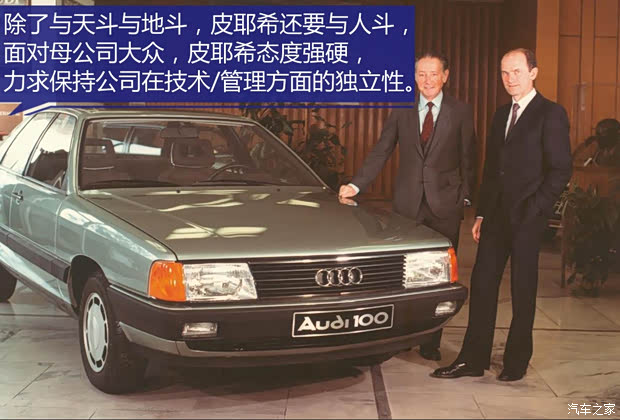

在奥迪工作的20年间,皮耶希与天斗与地斗,更重要的是还要与人斗。拿皮耶希自己的话来说,进入奥迪的最初几年,他大部分精力是花在业务及研发方面,而到了80年代,他所做的则更多是“对抗”态度强硬的母公司——大众集团。他清楚的知道,如果不树立产品独立性,那么奥迪将永远无法成为独立品牌,甚至有可能沦为大众汽车的代工工厂,因此整个80年代,皮耶希都处在大众与奥迪之间“战争”的风口浪尖。

伴随两家公司之间争斗的,是母公司与子公司技术人员间的“暗中较量”,从奥迪80、5缸发动机、quattro四轮驱动系统,到拥有流线型车身的奥迪100,以及在1986年大获成功的新一代奥迪80,这些技术的产生正是奥迪独立于大众集团的核心推动力。这其中还有一项技术从70年代末期便开始在奥迪与大众集团之间蔓延,它便是TDI,柴油发动机技术。

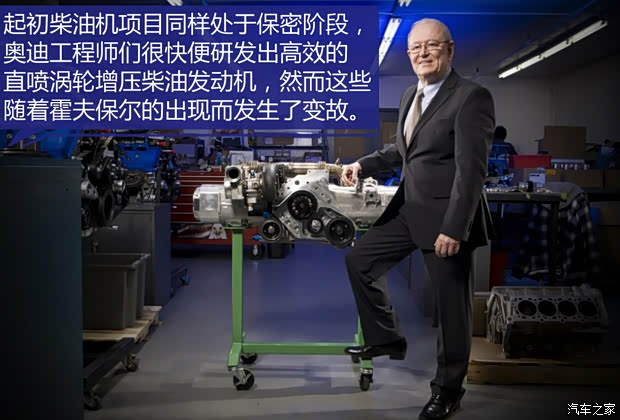

为了保持公司在技术端的独立性,最初皮耶希他们研发TDI时需要刻意保持低调,以免引起母公司大众集团的注意。就这样,奥迪悄无声息研发出高效的直喷式柴油发动机,然而最终他们还是没能逃过霍夫保尔(大众集团高层,高尔夫柴油发动机发明者)的眼睛,随后整个柴油机项目连同生产材料一起被运往沃尔夫斯堡。而此时,皮耶希他们其实已经成功完成柴油发动机必备的基础研发、高压喷油泵、油嘴以及各种零部件的标准规格。

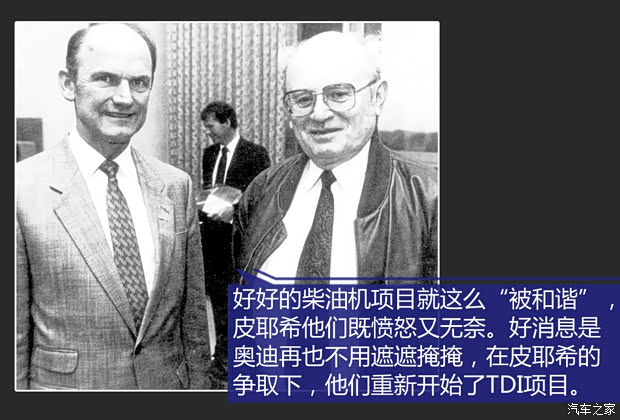

苦心经营多年的心血就这么被大众集团“接管”,皮耶希他们不仅愤怒,且极为不甘心。既然柴油发动机的研发已经是公开的秘密,那么皮耶希也无需再为此遮遮掩掩,在该项目被大众集团收编的同时,皮耶希大肆游说,为自己技术人员的研发工作争取到最大限度的支持。

他们当然不会放弃TDI项目,四缸柴油机被大众集团拿走,皮耶希他们就将精力集中在5缸柴油机身上,与母公司“分庭抗礼”。最终,英戈尔施塔特的5缸柴油发动机与沃尔夫斯堡的4缸机几乎同时完成,然而最初大众集团却考虑到柴油发动机的产品稳定性问题不敢将其大面积使用,奥迪则不同,他们迅速将2.5L TDI发动机装配在奥迪100身上,新车因此获得了更低油耗、拥有更强劲的动力表现,尾气中的有害物质也降低了近30%。

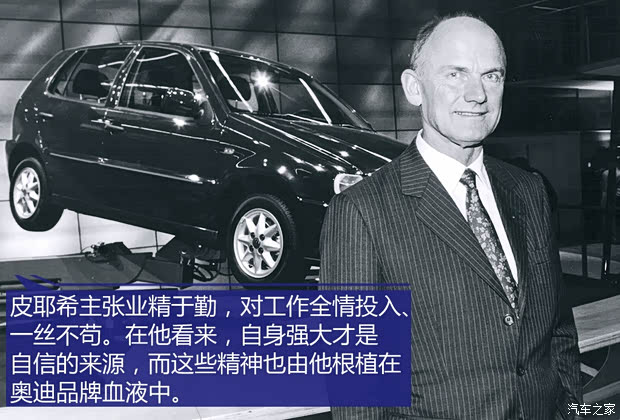

如果说奥迪100风波是皮耶希随机应变能力的试金石,那么TDI项目可以看做是他性格特点的集中展现。皮耶希主张业精于勤,对有价值技术的研发总是不遗余力的全情投入;他追求独立自我,从不甘心受制于人,在他看来,自身强大才是所谓“底气”的来源。然而当皮耶希将这种追求自我的态度带到生活中的时候,一切看起来似乎都有些奇怪。

加载中

加载中