1996年的帕萨特、1997年的第四代高尔夫以及后来的全新一代POLO,皮耶希坐镇的大众研发部门一次次用优秀产品刺激着人们对这家汽车品牌的关注度,并且连年坐稳了欧洲第一大车企的宝座。这其中第二代甲壳虫成了大众品牌中最有意思的车型,在美国和日本市场上,它是大众汽车的销售主力,在欧洲市场却只是个配角。当皮耶希将隐藏在大众集团的内部问题逐个击破的时候,“扩张”似乎成了顺理成章的事。

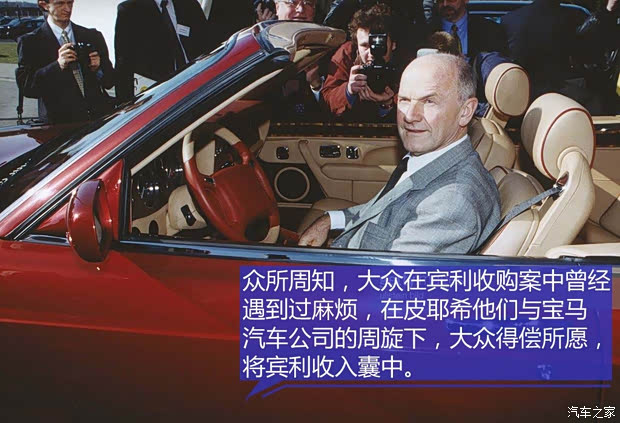

众所周知,大众收购宾利的过程并不顺利,这其中劳斯莱斯与宾利之间的绑定关系不言而喻,来自宝马方面的压力同样将几家品牌之间本就凌乱的关系搞的更加复杂。好在通过皮耶希他们与宝马及英国人之间的斡旋,宾利于90年代末顺利成为又一家大众集团子公司,前提是大众必须要将劳斯莱斯品牌“护送”至2002年底(有关这段历史我们曾经详细撰写过文章,感兴趣的朋友可以点此查看)。

对于这桩买卖,外界一致的声音是大众花了冤枉钱,宝马捡了便宜。然而皮耶希却不这么认为,大众集团原本目标就只是宾利这一家品牌,他们用相比市场价格低得多的价钱如愿买到了宾利,只是由于客观原因而不得不付出一些代价。更何况这些代价在皮耶希看来是完全可以接受的。

相对于宾利,大众收购布加迪的过程显得更简单,也更具有皮耶希式的个人主义色彩。皮耶希对布加迪产生兴趣还要从一件小事说起,当时皮耶希一家正在西班牙共度复活节假期,当他将村子商店里那台劳斯莱斯模型指给儿子看的时候,小家伙对此并不感兴趣,反倒是对旁边那台肥硕的布加迪玩具车爱不释手。为此,皮耶希掏钱买下了那款布加迪玩具,同时对这个品牌产生了极大好奇心。

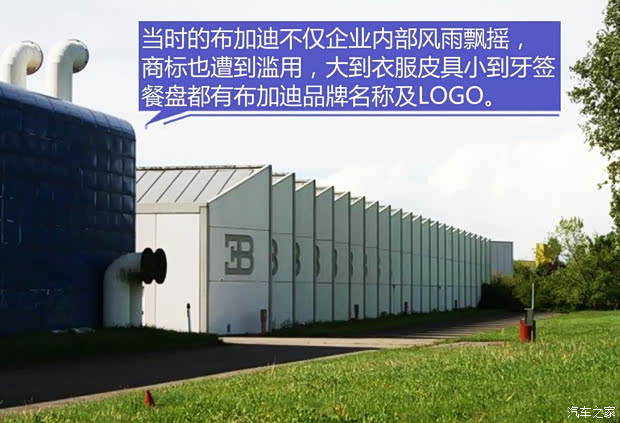

当时的布加迪处境不佳,不仅公司内部风雨飘摇,品牌名称和商标所有权也遭到滥用,上到服装皮具、下到餐具牙签都有所谓的布加迪牌。不过对皮耶希来说,解决布加迪的问题显然要比宾利容易的多,因此在与宝马就劳斯莱斯一事纠缠不休的同时,大众又展开了对布加迪的谈判攻势。

谈判过程很简单,大众花钱买下绝大多数的布加迪商标所有权,并让其他几家有权使用布加迪商标的企业保持其品牌形象即可。难的是大众自己怎么看待这个极富传奇色彩的汽车品牌,当时集团内部蔓延着两种态度,一是将其定位在与宾利相当的豪华车领域,二是直达巅峰,超越宾利、超越劳斯莱斯,超越一切目光所及的所谓豪车。

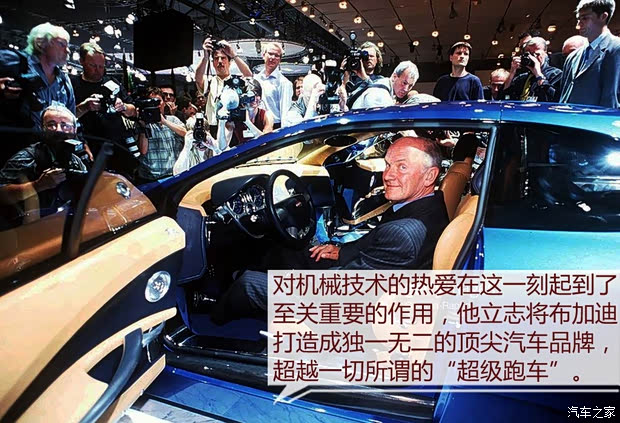

需要做决定的当然还是皮耶希,技术狂人的特质在这一刻显露无疑,那种从骨子里散发出来的,对巅峰技术的无限热爱让皮耶希绝不甘心仅仅将布加迪打造成一个豪华车品牌。如果仅仅是将布加迪的量产作为目标,那么以大众集团的实力,他们每周都能拿出一两台像模像样的样车。皮耶希当然不满足于此,他认为只有惊世骇俗的作品才配得上布加迪的名头,为此他们开始了努力。

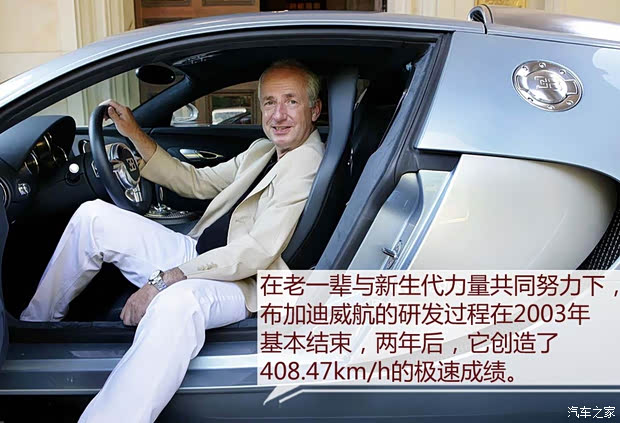

布加迪项目让彼时的两位好友再次走到一起,皮耶希和乔治亚罗一起为威航的横空出世奠定基础(有关布加迪威航我们同样曾经撰写过文章,感兴趣的朋友请点此查看)新生代天才工程师们的出众能力与想象力则将老一辈对布加迪的期望变为现实。2003年,布加迪研发工作基本结束,两年之后,尚未上市的威航在大众Ehra-Lessien秘密测试场一飞冲天,408.47km/h的极速让世界为之惊叹,这时候的皮耶希终于得以暂时轻松下来,目送着威航飞奔的身影会心一笑。今年威航已经正式停产,送上一段有关它的纪念视频。

千禧年过后的大众集团兵强马壮,稳居世界三大车企之列。然而这些在皮耶希眼里依然不够,就像一场跳水比赛,皮耶希已经代表大众汽车完成了全部规定动作,他想再为自己加个码,试着完成自选动作。

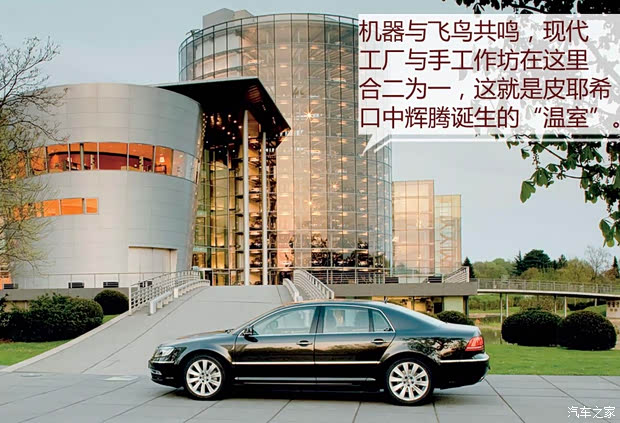

这个动作就是辉腾。皮耶希认为凡是以全球作为目标市场的汽车品牌,都要有能力提供各个级别的车型,只有不断创新拓展,才能使企业始终拥有良好的发展空间。低调且富有力量感的外观,令人骄傲的V10 TDI发动机,特别匹配的自动变速箱以及独特的无气流空调,这些都让皮耶希梦想成真,而他也选择德国最漂亮的城市德累斯顿作为辉腾的生产基地。

在这里,充满工业味道的汽车工厂被雕刻成了一件艺术品,工程师们通过建筑设计将传统工业与手工作坊相结合,在德累斯顿敞亮的玻璃工厂里完成辉腾的组装生产。机器轰鸣声与玻璃窗外昆虫的鸣叫相映成趣,以往吵闹的噪音似乎也变得不再嘈杂,相较于德累斯顿工厂,皮耶希更习惯称之为辉腾温室,将生产过程描述成“美好组装”。

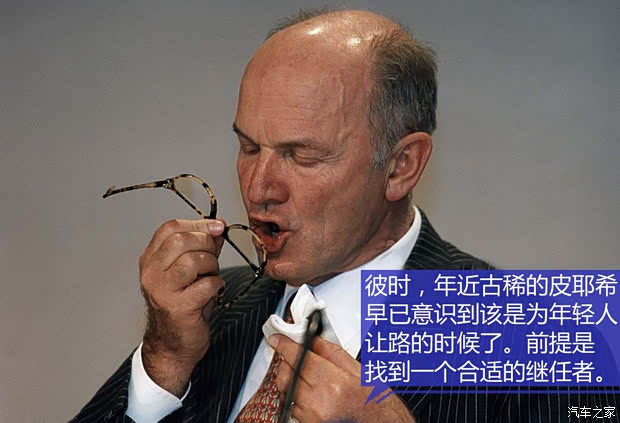

或许只有经历过一切动荡、波折的人,才能以如此轻松享乐的心态去看待自己为之奋斗终生的事业,毫无疑问,皮耶希就是那个人。彼时的皮耶希已年近古稀,大众集团在他的治理下井井有条且愈发壮大,不断涌现的青年才俊似乎每时每刻都在提醒这个精明的老人,随着年龄增长,以往那个犀利直接的皮耶希正在老去,处理问题的方式也远不像以往那样果断。日夜兼程了一辈子,是时候缓下脚步回头看看,对着那些成绩凭吊一番,最好还能再选个靠谱的接班人。

加载中

加载中